Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ wirft nach wie vor mehr Fragen auf, als Inszenierungen Antworten geben können. Ist der erste Akt eher ein Zauberspiel, konfronierte der zweite Akt mit humanistisch-philosophischen Ideen. Nicht einfach für die Regie, hier Richtungsentscheidungen zu treffen, und leider ist auch die Version von Lotte de Beer an der Wiener Volksoper nicht das Gelbe vom Ei. Ihre Deutung des Librettos als psychologisch fundiertes Märchen um einen Familienkonflikt und die Erkenntnis von Liebe als einzig erstrebenswertem Lebenssinn bleibt doch zu vordergründig.

Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ wirft nach wie vor mehr Fragen auf, als Inszenierungen Antworten geben können. Ist der erste Akt eher ein Zauberspiel, konfronierte der zweite Akt mit humanistisch-philosophischen Ideen. Nicht einfach für die Regie, hier Richtungsentscheidungen zu treffen, und leider ist auch die Version von Lotte de Beer an der Wiener Volksoper nicht das Gelbe vom Ei. Ihre Deutung des Librettos als psychologisch fundiertes Märchen um einen Familienkonflikt und die Erkenntnis von Liebe als einzig erstrebenswertem Lebenssinn bleibt doch zu vordergründig.

Natürlich ist die vorhandene Literatur an Erklärungen, Deutungen und hermeneutischen Anleitungen zum Verständnis der Sinnhaftigkeit in der „Zauberflöte“ selbst für Theater- und Musikwissenschaftler*innen kaum mehr überblickbar, wie auch der Dramaturg Peter te Nuyl im Programmheft bemerkt. Thesen aller Art verstellen den Blick auf diese wunderbare Oper eher, und jede homogenisierende Interpretation der vielen Unklarheiten im Libretto kann nur mißlingen. Ein besseres Verständnis der Werke vergangener Epochen bringt nur eine historisch informierte Diskursivierung, doch muß auch hier letztlich vieles offen bleiben.

Andererseits ist dieses Ungeklärte gerade am Theater auch eine Chance und könnte viel Freiheit und Gestaltungsspielraum geben. Meistens fehlt es aber am Entschluß, Dinge auch einmal als fremd zu belassen und nicht alles in eine stringente Logik zwingen zu wollen. Schwierig, diesem Drang zu entkommen, denn seit dem 18. Jahrhundert stecken wir fest im Drang nach einer kausalen Handlungslogik samt einer Forderung nach Wahrscheinlichkeit und Natürlichkeit. Diesen reformatorischen Bestrebungen sind seither viele ältere comoediantische[i] Prinzipien zum Opfer gefallen und auch in heutigen Inszenierungen muß stets irgendeine Rahmung die ganzen Widersprüchlichkeiten zusammenhalten.

Bei Lotte de Beer, einer zumeist tiefsinningen und humorvollen Forscherin zugleich, ist das die Geschichte eines vierzehnjährigen Buben, der seine Probleme mit seinen ständig streitenden Eltern verarbeitet. Er sitzt schon vor der Overture auf der Bühne und zeichnet seine Phantasien von Figuren, Schlangen etc., und was er da gestaltet, sieht das Publikum fiktional als aufwendig gemachte, animierte Videos auf verschieden angebrachten Prospekten (Christof Helzer, Roman Hansi, Georg Schmidhuber). Eine eindrucksvolle, dynamische Bühnengestaltung, die eine eigene Erzählebene ermöglicht und damit weit mehr vermag, als viele der heute inflationär eingesetzten Videoelemente auf Theaterbühnen.

Bei Lotte de Beer, einer zumeist tiefsinningen und humorvollen Forscherin zugleich, ist das die Geschichte eines vierzehnjährigen Buben, der seine Probleme mit seinen ständig streitenden Eltern verarbeitet. Er sitzt schon vor der Overture auf der Bühne und zeichnet seine Phantasien von Figuren, Schlangen etc., und was er da gestaltet, sieht das Publikum fiktional als aufwendig gemachte, animierte Videos auf verschieden angebrachten Prospekten (Christof Helzer, Roman Hansi, Georg Schmidhuber). Eine eindrucksvolle, dynamische Bühnengestaltung, die eine eigene Erzählebene ermöglicht und damit weit mehr vermag, als viele der heute inflationär eingesetzten Videoelemente auf Theaterbühnen.

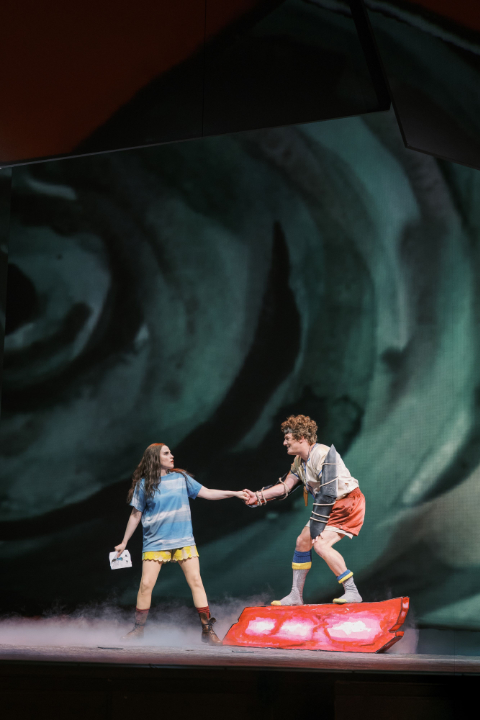

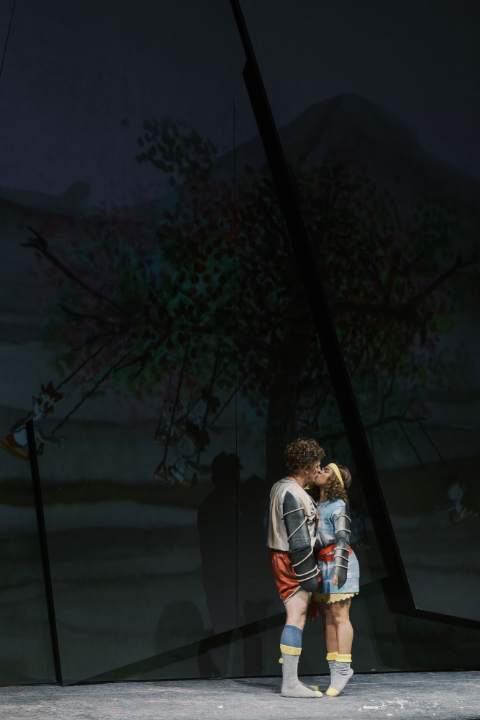

Damit hat Lotte de Beer ihr Narrativ postuliert – Die Geschichte vom Erwachsenwerden der jungen Menschen Tamino und Pamina, die das Versagen der Eltern überwinden und ihren eigenen Weg über die Liebe finden. Das funktioniert auch für den ersten Akt, der enger an der originalen Stoffvorlage daran ist, die übrigens zeitgleich mit Mozart und Schikaneder auch Joachim Perinet zu einem Theaterstück verarbeitete. Seine Zauberposse „Kaspar, der Fagottist“ hatte sogar vier Monate vor der „Zauberflöte“ am Leopoldstädter Theater Premiere und Mozart hatte auch eine Vorstellung besucht.

Aber der zweite Akt, mehr ein freimaurerisches Bühnenweihspiel, wird durch diese Rahmung nicht plausibler, und schon gar nicht für Kinder. Denn deren drängendste Frage bleibt unbeantwortet: Warum müssen die alle eigentlich diese Prüfungen bestehen? Ein ewiges Rätsel, warum so viele in „Zauberflöte“ nur das Märchen sehen.

Wenig märchenhaft sind die Kostüme geraten, die eigentlich langweilig anzusehen waren. Tamino und Papageno wirken wie Baseballspieler ohne Baseballkappe, nur dass Papageno in kurze Boxershorts gekleidet ist. Auch Pamina trägt Shorts und T-Shirt und dazu Boots, ein cooles Girl halt. Ihre Mutter, die Königin der Nacht wiederum ist in Kopfturban und Bademantel gehüllt. Sie muss ja auch in der Badewanne singen. Phantasievoller sind die Priester gestaltet mit Schachfiguren am Kopf. Eher pseudoschräg wirken die drei Damen in Outfits wie für verdrehte alte Schabracken.

Wenig märchenhaft sind die Kostüme geraten, die eigentlich langweilig anzusehen waren. Tamino und Papageno wirken wie Baseballspieler ohne Baseballkappe, nur dass Papageno in kurze Boxershorts gekleidet ist. Auch Pamina trägt Shorts und T-Shirt und dazu Boots, ein cooles Girl halt. Ihre Mutter, die Königin der Nacht wiederum ist in Kopfturban und Bademantel gehüllt. Sie muss ja auch in der Badewanne singen. Phantasievoller sind die Priester gestaltet mit Schachfiguren am Kopf. Eher pseudoschräg wirken die drei Damen in Outfits wie für verdrehte alte Schabracken.

Die musikalische Leistung war solide, aber nicht aufregend. Am eingängisten sang noch Rebecca Nelsen als Pamina mit angenehm-klarem Sopran. David Kerbers Tamino irritierte gelegentlich mit sehr metallisch klingenden Tenor. Ordentlich gaben es Daniel Schmutzhard als Papageno und Anna Siminska als Königin der Nacht. Tobias Wögerer leitete das Orchester der Volksoper Wien brav, doch ohne Höhepunkte.

Insgesamt wirklich keine schlechte Aufführung, aber enttäuschend gemessen an Lotte de Beers comoediantischer* Intelligenz und ihren Fähigkeiten.

„Die Zauberflöte“, Premiere am 14. September in der Volksoper Wien

*Die Schreibweise „comoediantisch“ bezeichnet ältere Formen, die nicht mit der späteren Gattung „Komödie“ zu verwechseln sind und basiert auf der Theaterhistorikerin Gerda Baumbach.