Die meist nur mündlich tradierte Kenntnis über verschiedenste stilistische Tanzrichtungen, über tanzbetreffende Arbeits- und Aufführungsbedingungen sowie Befindlichkeiten der Tänzerschaft wird umso lückenhafter, je weiter man in frühere Jahrhunderte zurückgeht. Die Leerräume der Praxis jedoch mit theoretischen Schriften der Zeit zu füllen – wie dies oft gehandhabt wird – ist wenig zielführend, geben diese doch kaum Unterrichtsbedingungen, Trainingscharakteristika oder Entwicklungen choreografischer Materialien preis.

Die meist nur mündlich tradierte Kenntnis über verschiedenste stilistische Tanzrichtungen, über tanzbetreffende Arbeits- und Aufführungsbedingungen sowie Befindlichkeiten der Tänzerschaft wird umso lückenhafter, je weiter man in frühere Jahrhunderte zurückgeht. Die Leerräume der Praxis jedoch mit theoretischen Schriften der Zeit zu füllen – wie dies oft gehandhabt wird – ist wenig zielführend, geben diese doch kaum Unterrichtsbedingungen, Trainingscharakteristika oder Entwicklungen choreografischer Materialien preis.

Als einer der vielen diesbezüglichen Leerräume der Tanzgeschichtsschreibung erweist sich die Zeit um 1800, die völlig undifferenziert als „vorromantisch“ bezeichnet wird, eine Benennung, die allein etwas über eine Zeitspanne, aber nichts über ihr Wesen aussagt. Besagte Leere überrascht umso mehr, als die damals entwickelten tänzerischen wie choreografischen Materialien und Werkformen, besonders aber die rapid wachsende Balletttechnik jener Dynamik entspricht, die auf politischer und folglich soziokultureller Ebene zu finden ist. Es überrascht zudem auch, weil die um 1800 immer vielschichtiger werdende Publizistik diesbezüglich Wichtiges hätte festhalten können, zumal die Zielgruppe, an die – in den Städten Europas unterschiedlich – die „neue Zeitung“ sich wandte, ebenjenes neue, bürgerliche Publikum war, das nunmehr die Theater füllte. Die fehlenden Quellen zur Tänzerausbildung betreffen somit eine für die Entwicklung des Bühnentanzes doppelt wichtige Zeit, nämlich die seines Heraustretens aus dem höfischen Umraum sowie aus der Form der Oper.

Allgemeine Tanzwut greift um sich

Um den Leerraum um 1800 zu füllen, steckt die Tanzgeschichtsschreibung die fragliche Zeit mit zwei Texten ab. Der eine – Jean Georges Noverres „Lettres sur la Danse et sur les Ballets“ (Lyon 1760) – wird als Ausgangspunkt, ein zweiter – Carlo Blasis᾽ „Traité élémentaire, théorique et pratique de l᾽Art de la Danse“ (Mailand 1820) – als Endpunkt von Entwicklungen im Bereich Tanz und Choreografie gesehen. Beide Schriften – besonders jene von Noverre – werden dabei allzu oft auf ihre theoretischen Inhalte reduziert, ihre praktischen Teile hingegen weniger beachtet. Hinzu kommt die Annahme, dass das in beiden Schriften Festgehaltene für ganz Europa gültig war. Beide Texte sind jedoch aus einem bestimmten kulturellen (Um-)Raum – dem französischen – heraus entstanden, sie waren für diesen – vielleicht und für unbestimmte Zeit – gültig, nicht aber für einen anderen, erst recht nicht für die europäische Ballettbühne insgesamt. Die in den jeweiligen Städten tätigen Choreografen sowie Tänzerinnen und Tänzer variierten Gegebenheiten und Forderungen auf jeweils eigene Weise. Die Annahme, der „künstlerische Raum Europa“ sei allein von Paris aus gelenkt worden, steht in erheblichem Gegensatz zu dem tatsächlich in Mittel-, Ost- und Nordeuropa sowie in Italien und auch in London Stattgefundenen. Besonders Wien vertrat in den so wichtigen Jahren vor 1800 keineswegs eine französische, sondern eine italienische Ballettästhetik, die ihrerseits ganz und gar nicht einheitlich war. Das trotz der ständigen kriegerischen Handlungen überraschend hohe Maß an Mobilität von Tänzern und Choreografen trug das in Wien Gewachsene bis in die Zwanzigerjahre des 19. Jahrhunderts nach Italien und Deutschland, dann erst nach Paris. Dort entstand weniger Neues als vielmehr eine Zusammenfassung dessen, was man anderswo entwickelt hatte. Dies gilt für die Arbeiten von Filippo Taglioni, Jean Coralli, Louis Henry, Jean Aumer und auch noch von Jules Perrot. Die Genannten kamen von Wien, wo sie Balletttechnik entwickelt, Handwerk gelernt und beides auch erproben konnten, letztlich nach Paris, wo sie schließlich ihre heute als Höhepunkte einer französischen Entwicklung gesehenen Werke wie „La Sylphide“ (M: Jean Schneitzhoeffer) und „Giselle“ (M: Adolphe Adam) herausbrachten. Der wichtigste Choreograf um 1800, Salvatore Viganò, ging nach seiner Wiener Schaffensperiode nach Mailand, wo er sein „coreodramma“ entwickelte.

Die Ballettensembles der europäischen Hauptstädte hatten eigene Entwicklungen, eigene Schulen, eigene Ballettensembles und ein eigenes Repertoire aufzuweisen. Zwar machten Erfolgsballette schnell die Runde, sie erhielten aber in den jeweiligen Städten meist eine eigene Note. Das gilt für Neapel und Mailand, Berlin und Warschau, Stockholm und Kopenhagen, St. Petersburg und auch Moskau. Und selbstverständlich auch für die Ensembles in den verschiedenen Häusern in Paris und London. Die jeweils eigenen stilistischen Richtungen basierten auch auf einer nuancierten Ausbildung, die zu forcieren insofern immer mehr in den Blick geriet, als nicht nur die Tanzästhetik, sondern auch die Balletttechnik eine rasante Entwicklung durchlief.

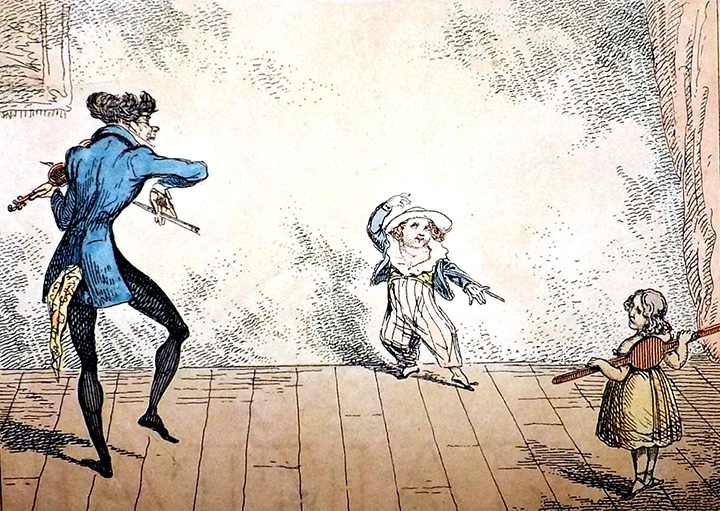

Der Wunsch, das Neue – Schritte und Positionen, Stellungen, das neue Tanzen auf der Spitze, neue Bewegungssequenzen und Kombinationen, neue Partnerkonstellationen, dazu neue choreografische Bausteine – auch zeigen zu können, wurde schließlich zum beherrschenden Anliegen der Tanzschaffenden der Zeit. Dabei geriet die bis dahin für ein Handlungsballett geforderte Balance zwischen handlungsvermittelnder mimischer Aktion und „bloßem“ Tanz außer Tritt. Dieses – zu Beginn des 19. Jahrhunderts so gesehene – Missverhältnis blieb so lange bestehen, bis – ab den Zwanzigerjahren – Inhalte gefunden wurden, die sich mittels des neuen tänzerischen Materials auch realisieren ließen. Bis dahin erhob man die schiere Tanzlust, in die man nunmehr auch Handlung integrierte, kurzerhand und in ganz Europa zum Thema. Zeugnis davon geben das aus dieser Zeit direkt tradierte Divertissement „Die Launen Amors und des Ballettmeisters“ von Vincenzo Galeotti (M: Jens Lolle, Kopenhagen 1786) sowie die Rekonstruktion des aus Paris gekommenen pantomimischen Balletts „La Dansomanie“ (Ch: Pierre Gardel, M: Étienne Méhul, 1800), das in vielen Städten, darunter auch in Wien 1805, nachgespielt wurde.

Der Wunsch, das Neue – Schritte und Positionen, Stellungen, das neue Tanzen auf der Spitze, neue Bewegungssequenzen und Kombinationen, neue Partnerkonstellationen, dazu neue choreografische Bausteine – auch zeigen zu können, wurde schließlich zum beherrschenden Anliegen der Tanzschaffenden der Zeit. Dabei geriet die bis dahin für ein Handlungsballett geforderte Balance zwischen handlungsvermittelnder mimischer Aktion und „bloßem“ Tanz außer Tritt. Dieses – zu Beginn des 19. Jahrhunderts so gesehene – Missverhältnis blieb so lange bestehen, bis – ab den Zwanzigerjahren – Inhalte gefunden wurden, die sich mittels des neuen tänzerischen Materials auch realisieren ließen. Bis dahin erhob man die schiere Tanzlust, in die man nunmehr auch Handlung integrierte, kurzerhand und in ganz Europa zum Thema. Zeugnis davon geben das aus dieser Zeit direkt tradierte Divertissement „Die Launen Amors und des Ballettmeisters“ von Vincenzo Galeotti (M: Jens Lolle, Kopenhagen 1786) sowie die Rekonstruktion des aus Paris gekommenen pantomimischen Balletts „La Dansomanie“ (Ch: Pierre Gardel, M: Étienne Méhul, 1800), das in vielen Städten, darunter auch in Wien 1805, nachgespielt wurde.

In Wien wiederum entstanden Ballette, die in alle Welt gingen. Dazu gehören die beiden Jean-Aumer-Ballette „Die Pagen des Herzogs von Vendôme“ (M: Adalbert Gyrowetz, 1815) und „Alfred der Große“ (M: Robert von Gallenberg, 1820), ein Werk, das heuer im April 200 Jahre alt wurde und in dem, wie Rezensionen berichten, erstmals eine Traumszene mithilfe einer weißen Gruppe Gestalt annahm, sowie Filippo Taglionis „Das Schweizer Milchmädchen“ (M: Gyrowetz, 1821), das im Oktober seinen 199. Geburtstag feierte. Die drei genannten Ballette machten nach ihrer Wiener Uraufführung bis zur Jahrhundertmitte in Städten wie Paris, Mailand, London, Berlin, St. Petersburg, Kopenhagen und New York Furore, „Das Schweizer Milchmädchen“ stand auch in jüngerer Zeit noch international auf Spielplänen. (1980 brachte Pierre Lacotte in Moskau seine Fassung mit Jekaterina Maximowa in der Titelrolle heraus. In dieser Partie alternierte sie mit Galina Skuratowa, die heute an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper unterrichtet. 1993 folgte Brünn mit einer Version von Zdeněk Prokeš.)

Körperregulierung aller Arten

Das um 1800 sowohl am Bühnen- wie am Gesellschaftstanz gestiegene Interesse ließ Ausbildung immer wichtiger werden. Die meist einem Hoftheater zugehörigen Ballettensembles stellten dabei die Lehrenden, sie unterrichteten Begabte auch privat. Dies fand – in Ermangelung geeigneter Räume im Theater – sehr oft in privatem Rahmen statt. Auch weil die Grundregeln des Gesellschaftstanzes auf denen des künstlerischen Tanzes basierten, galt dem Ballett das Interesse aller gesellschaftlichen Schichten.

Um die körperliche Komplexität der klassisch-akademischen Tanzausbildung bewältigen zu können – die grundlegenden Prinzipien wurden bekanntlich durch eine europaweit anerkannte Institution, die französischen Akademie, schon im 17. Jahrhundert aufgestellt und festgehalten –, hatte man wiederholt Apparate konstruiert, die helfen sollten, den Körper in die geforderten Haltungen und Positionen zu trimmen. Die Verwendung der heute oft wie Folterwerkzeuge anmutenden Geräte ist wiederholt belegt, sie kamen jedoch in verschiedenen Anwendungsschüben zum Einsatz. Einer dieser Schübe vollzog sich um 1800, er ging als äußeres Zeichen der stattgefundenen Aufklärung als veritabler Veränderungsprozess des Menschenbildes vor sich. Im Zuge dessen bemühte man sich, den Körper nicht mehr als zugerichtete Abstrahierung zu sehen. Folgerichtig trachtete man auch danach, die schon seit Langem für die Tanzkunst gültigen ästhetischen Begriffe körperliche Gestalt annehmen zu lassen. Wie sehr solche Begriffe tatsächlich im Alltag in Gebrauch waren, belegt etwa eine zentrale Persönlichkeit des damaligen kulturellen Berlins, die an sich nicht aus dem Tanzbereich kommt. Carl Friedrich Zelter etwa beurteilte 1817 einen in Berlin auftretenden französischen Tänzer nach Kriterien, die, nur einige Jahre vorher, eher Denkfiguren gewesen waren: Stellung, Haltung, Tragung, Wendung, Anstand, Geschick, Biegsamkeit, Anmut, Gesicht, Bedeutung, Naivität. Lauf und Sprung waren völlig neue Kriterien. Um die nunmehr auch für den Gesellschaftstanz nötigen Körperfertigkeiten ausführen zu können, setzte man besagte Apparate ein.

Um die körperliche Komplexität der klassisch-akademischen Tanzausbildung bewältigen zu können – die grundlegenden Prinzipien wurden bekanntlich durch eine europaweit anerkannte Institution, die französischen Akademie, schon im 17. Jahrhundert aufgestellt und festgehalten –, hatte man wiederholt Apparate konstruiert, die helfen sollten, den Körper in die geforderten Haltungen und Positionen zu trimmen. Die Verwendung der heute oft wie Folterwerkzeuge anmutenden Geräte ist wiederholt belegt, sie kamen jedoch in verschiedenen Anwendungsschüben zum Einsatz. Einer dieser Schübe vollzog sich um 1800, er ging als äußeres Zeichen der stattgefundenen Aufklärung als veritabler Veränderungsprozess des Menschenbildes vor sich. Im Zuge dessen bemühte man sich, den Körper nicht mehr als zugerichtete Abstrahierung zu sehen. Folgerichtig trachtete man auch danach, die schon seit Langem für die Tanzkunst gültigen ästhetischen Begriffe körperliche Gestalt annehmen zu lassen. Wie sehr solche Begriffe tatsächlich im Alltag in Gebrauch waren, belegt etwa eine zentrale Persönlichkeit des damaligen kulturellen Berlins, die an sich nicht aus dem Tanzbereich kommt. Carl Friedrich Zelter etwa beurteilte 1817 einen in Berlin auftretenden französischen Tänzer nach Kriterien, die, nur einige Jahre vorher, eher Denkfiguren gewesen waren: Stellung, Haltung, Tragung, Wendung, Anstand, Geschick, Biegsamkeit, Anmut, Gesicht, Bedeutung, Naivität. Lauf und Sprung waren völlig neue Kriterien. Um die nunmehr auch für den Gesellschaftstanz nötigen Körperfertigkeiten ausführen zu können, setzte man besagte Apparate ein.

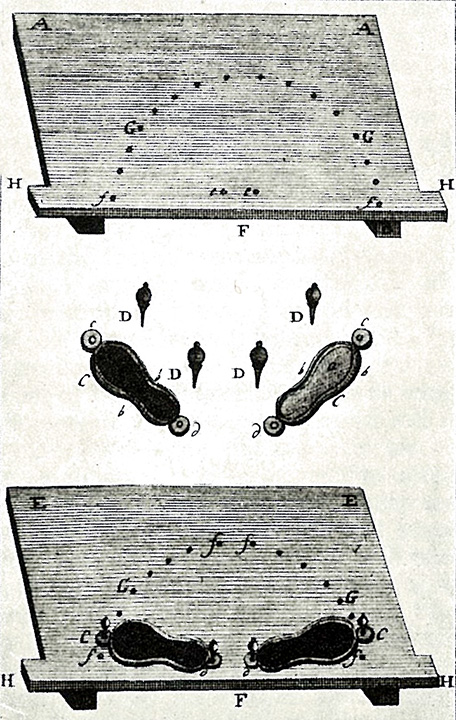

Ein bekannter (Gesellschafts-)Tanzlehrer, Franz Anton Roller, dokumentiert in seinem „Systematisches Lehrbuch der bildenden Tanzkunst und körperlichen Ausbildung“ (Weimar 1843) unter dem Titel „Maschinen, körperliche Fehler zu verbessern“ zwei solche Apparaturen. In Leipziger Familien habe er „Positionsbretter“ vorgefunden, wie diese, so fügt er tadelnd hinzu, von französischen Tanzmeistern verwendet worden waren. Es handelte sich dabei um „eine runde, hölzerne Scheibe von zwei Fuß Durchmesser, auf derselben lagen zwei Brettchen, von der Länge und Breite des Fußes, mit zwei Randleisten versehen, und in der Mitte der Scheibe auf einem Stifte beweglich, um in jede Richtung gestellt zu werden, in welcher sie durch einen vorgesteckten Stift gehalten wurden. Auf diese zwei Brettchen stellte man den Schüler, und rückte dabei die Füße immer durch die Stellung der Brettchen mehr auswärts, bis man die Querlinie hatte, auf welcher der arme Lehrling oft lange stehen mußte.“

Roller erklärt nun, dass es falsch sei, allein die Füße auswärts zu drehen, er stellt den „Unverstand“ der Lehrer fest und erklärt die richtige Ausführung: sie liege in der obersten Schenkelbewegung, in seinen Pfannen. Er fordert: „Arbeitet den Körper erst in den Hüften aus, daß seine Bewegungen erst da frei werden, und die Füße werden ohne Zwang sich leicht auswärts bewegen lernen.“ Roller weist auch auf die Folge dieser falschen Auswärtsdrehung der Füße hin, auf die darunter leidenden Knie.

![Trainingsbesuch, um 1840, Mathias Auclair, Pierre Vidal (Hg.), „image[s] de la danse“, Gourcuff Gradenigo, Montreuil 2008. 08 Trainingsbesuch](/images/stories/Tanzgeschichten2020/Hilfsmittel/08_Trainingsbesuch.jpg) Andere Apparate, etwa zwei durch einen Spalt getrennte Bretter, in den man gleichsam einsteigen konnte, finden sich bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Diese Vorrichtung, die die Füße an die vorgeschriebene Position der Auswärtsdrehung gewöhnen sollte, gehörte offenbar zur Grundausrüstung von Theaterräumen, in denen man sich auch außerhalb der Probenarbeit aufhalten konnte. Dazu zählten die schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beliebten „Foyers“ oder „Green Rooms“ der Opernhäuser, in denen man Interessierte und Bewunderer empfangen konnte.

Andere Apparate, etwa zwei durch einen Spalt getrennte Bretter, in den man gleichsam einsteigen konnte, finden sich bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Diese Vorrichtung, die die Füße an die vorgeschriebene Position der Auswärtsdrehung gewöhnen sollte, gehörte offenbar zur Grundausrüstung von Theaterräumen, in denen man sich auch außerhalb der Probenarbeit aufhalten konnte. Dazu zählten die schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beliebten „Foyers“ oder „Green Rooms“ der Opernhäuser, in denen man Interessierte und Bewunderer empfangen konnte.

Regulierende Apparate beschränkten sich jedoch nicht nur auf solche für Beine und Füße. Im Zusammenhang mit der für jeglichen Tanz geforderten „guten Haltung“, wobei vor allem der aufrecht gehaltene Rücken gemeint ist, spricht Roller noch von anderen Vorrichtungen. Zur Ausbildung eines solchen Rückens wurden sogenannte „Achselbänder“ angelegt. Dabei handelte es sich um ein breites Band, das „kreuzweis über die Schultern, dann kreuzweis über den Rücken gelegt, um den Unterleib geschlungen und vorn festgebunden“ wurde. Die Bänder seien aber, so stellt Roller fest, leicht angelegt ohne praktischen Erfolg und stark angezogen aber für den Unterleib schädlich.

Der aufrecht gehaltene Rücken stand – neben der Durcharbeitung der Beine – im Fokus des Unterrichts. Nur ein solcher nämlich sicherte eine frei bewegliche Schulterpartie, das sogenannte Épaulement, und, in der Folge, die Haltung des Nackens sowie den frei getragenen Kopf. Dies galt für angehende Gesellschaftstänzer und -tänzerinnen ebenso wie für Balletteleven und -elevinnen. Dass man dafür Mittel aller Arten, wie etwa Stäbe, heranzog, ist nachzuvollziehen. Betrafen die genannten Beispiele Hilfen zu Körperzurichtungen, um Grundstellungen wie vorgeschrieben ausführen zu können, so stehen die folgenden Beispiele mit einem Zustand in Zusammenhang, den anzustreben das Ziel jedes Tanzenden sein muss: das Equilibrium.

Der aufrecht gehaltene Rücken stand – neben der Durcharbeitung der Beine – im Fokus des Unterrichts. Nur ein solcher nämlich sicherte eine frei bewegliche Schulterpartie, das sogenannte Épaulement, und, in der Folge, die Haltung des Nackens sowie den frei getragenen Kopf. Dies galt für angehende Gesellschaftstänzer und -tänzerinnen ebenso wie für Balletteleven und -elevinnen. Dass man dafür Mittel aller Arten, wie etwa Stäbe, heranzog, ist nachzuvollziehen. Betrafen die genannten Beispiele Hilfen zu Körperzurichtungen, um Grundstellungen wie vorgeschrieben ausführen zu können, so stehen die folgenden Beispiele mit einem Zustand in Zusammenhang, den anzustreben das Ziel jedes Tanzenden sein muss: das Equilibrium.

Equilibrium, ausbalanciert

Dass es, um eine Ausgewogenheit von Seele und Geist zu erreichen, opportun ist, auch den Körper einzubeziehen, war offenbar auch körperfeindlichen Jahrhunderten bewusst, konnte man doch erst durch einen „beherrschten“ Körper das angestrebte Lebensequilibrium erreichen. Dies gilt besonders für Tänzerinnen und Tänzer, denen bald bewusst war, dass erst die Aufhebung der im Körper entgegengesetzt wirkenden Kräfte das Gewünschte erzielen konnte. Wie erheblich der Unterschied zwischen Denkfiguren und der tatsächlichen Ausführung war, bezeugen bildliche Darstellungen, einige davon ganze 400 Jahre alt und somit aus jener Zeit, die man heute als Beginn des klassisch-akademischen Tanzes ansieht. Noch bevor die französische Akademie ihre den Tanz betreffenden Prinzipien aufstellte, hält der italienische Tänzer, Choreograf und Tanzmeister Cesare Negri in seiner Schrift „Le gratie d᾽Amore“ (Mailand 1602) Hilfestellungen für das Erlangen eines Equilibriums fest. Negri gibt aber dafür dem Tanzenden nicht die – erst viel später übliche – Stange an die Hand, sondern lässt von einem auf der Abbildung nicht sichtbaren Plafond eine Kordel herunterhängen, die dem Übenden zu ausbalancierter Bewegung verhelfen soll.

Wie lang man nach einer solcher Kordel griff, um nicht nur die beiden Körperhälften ausbalancieren, sondern an diesen auch in gleichem Maße arbeiten zu können, ist nicht überliefert, belegt ist jedoch, dass es eine ganze Weile dauerte, bis man zu der heute üblichen Stange fand. Diese scheint noch um 1830 nicht im allgemeinen Gebrauch gewesen zu sein, denn der schon erwähnte Blasis hält in dem Kapitel „Ronds-de-Jambes“ in „The Art of Dancing“ (London 1831) folgendes fest:

„The pupil must at first practise in resting his hand on something, that he may keep himself upright, and exercise each leg alternately. When he has aquired some facility in this, let him practise without holding, which gives him uprightness and equlibrium, essential qualities in a good dancer. He will also thereby gain strength, and means of executing, with ease, every kind of step. He must repeat his practice daily to establish his execution.“

So griff man offenbar – je nach Umraum – nach dem Erstbesten, was sich für das Festhalten eignete. Für Gesellschaftstänzer waren dies meist Stühle, an die man sich ganz offensichtlich in gleicher Manier wie Bühnentänzer hielt, um sich mit einem tiefen Plié aufzuwärmen. Dies galt aber nicht nur für Gesellschaftstänzer und -tänzerinnen, sondern auch für Schauspieler und Schauspielerinnen, für die ebenfalls eine neue – körperbewusste – Zeit angebrochen war. (Tänzerische) Körperbildung wurde nachgerade zur Pflicht ihrer Ausbildung. Diese Dringlichkeit wurde unter vielen anderen auch durch den besonders in Deutschland tätigen französischen Tanzmeister Charles-Hubert Méreau betont. Seine 1760 erschienene Schrift „Réflexions sur le maintien et sur les moyens d᾽en corriger les défauts“ erlangte insofern größte Verbreitung, als sie von der berühmtesten Schauspielerpersönlichkeit der Zeit – August Wilhelm Iffland – ins Deutsche übersetzt worden war. Ifflands 1803 in Berlin erschienenes Büchlein „Hoftanzmeister Mereau“ gibt Wesentliches über seine Ausbildungsmaxime preis. „Mit geschlossenem Auge“ solle der Darsteller, so Iffland, „en face“ und in sich gekehrt stehend, „dem inneren Leben … Ausdruck geben“. Dazu müsse man aber seinem Körper Haltung geben, wofür die körperliche Bewusstseinsbildung nötig sei. Iffland selbst wurde „im Gebrauch des Körpers“ unterwiesen, wobei ihm „Gleichgewicht“ das Wichtigste war.

So griff man offenbar – je nach Umraum – nach dem Erstbesten, was sich für das Festhalten eignete. Für Gesellschaftstänzer waren dies meist Stühle, an die man sich ganz offensichtlich in gleicher Manier wie Bühnentänzer hielt, um sich mit einem tiefen Plié aufzuwärmen. Dies galt aber nicht nur für Gesellschaftstänzer und -tänzerinnen, sondern auch für Schauspieler und Schauspielerinnen, für die ebenfalls eine neue – körperbewusste – Zeit angebrochen war. (Tänzerische) Körperbildung wurde nachgerade zur Pflicht ihrer Ausbildung. Diese Dringlichkeit wurde unter vielen anderen auch durch den besonders in Deutschland tätigen französischen Tanzmeister Charles-Hubert Méreau betont. Seine 1760 erschienene Schrift „Réflexions sur le maintien et sur les moyens d᾽en corriger les défauts“ erlangte insofern größte Verbreitung, als sie von der berühmtesten Schauspielerpersönlichkeit der Zeit – August Wilhelm Iffland – ins Deutsche übersetzt worden war. Ifflands 1803 in Berlin erschienenes Büchlein „Hoftanzmeister Mereau“ gibt Wesentliches über seine Ausbildungsmaxime preis. „Mit geschlossenem Auge“ solle der Darsteller, so Iffland, „en face“ und in sich gekehrt stehend, „dem inneren Leben … Ausdruck geben“. Dazu müsse man aber seinem Körper Haltung geben, wofür die körperliche Bewusstseinsbildung nötig sei. Iffland selbst wurde „im Gebrauch des Körpers“ unterwiesen, wobei ihm „Gleichgewicht“ das Wichtigste war.

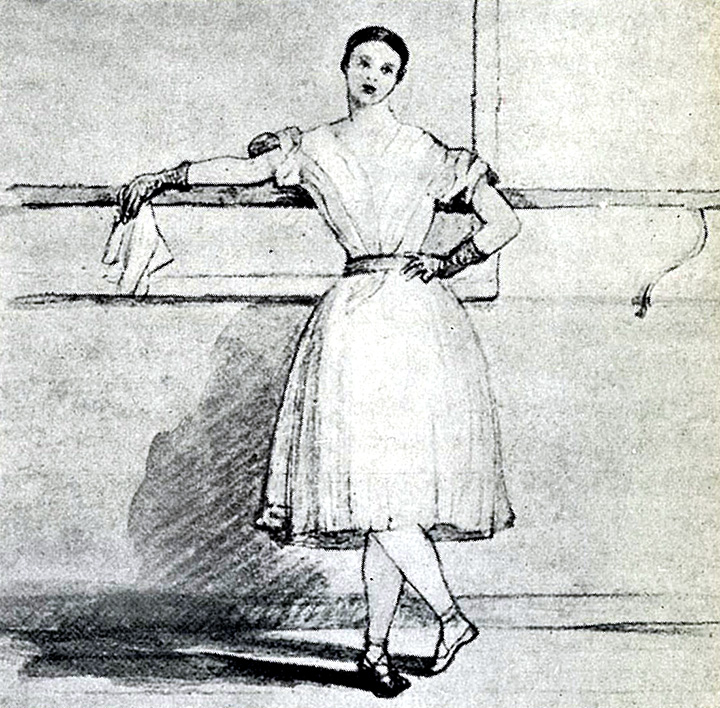

Zu welchen Hilfsmitteln der oder die Lernende dabei greift und in welchen Theaterräumen dieser Unterricht stattfindet, darüber geben weder Méreau noch Iffland Auskunft. Womit man sich wieder der helfenden Stange – eines Handlaufes, im heutigen Sprachgebrauch noch immer mit seinem französischen Namen „barre“ bekannt – erinnert, die sich offenbar erst in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts durchsetzte. Eine der ersten diesbezüglichen Abbildungen ist die an der Stange stehende Fanny Elßler. Die Ballettsaalszene ist in einer um 1838 entstandenen Zeichnung von Harriet Grote festgehalten. Grote, eine hochstehende Dame der englischen Gesellschaft, die auch mithalf, das amerikanische Gastspiel der Elßler vorzubereiten, war für die Tänzerin in mehrfacher Hinsicht tätig. Sie nahm sich – aus einer noblen Laune heraus – nicht nur der Tänzerin an (was ihr den Tadel der Gesellschaft eintrug), sondern auch Elßlers damals sechsjähriger Tochter Therese, die auf die mehr als zwei Jahre dauernde Gastspielreise der Wienerin nicht mitkommen konnte. Die für die damalige Zeit höchst ungewöhnliche Zeichnung zeigt die Elßler ruhend an der Stange stehend.

Schritt um Schritt

Schritt um Schritt

Versucht man Einzelheiten einer Ausbildung, Trainingsmethoden oder gar den jeweiligen Stand der Technik zu ergründen, so ist man noch mehr auf Zufallsfunde angewiesen. Schlüsse können oft nur unter Ausschlussverfahren gezogen werden. So etwa bei den Begriffen „Attitude“ und „Arabesque“. Sicher ist, dass es um 1800 beide Wörter im allgemeinen Sprachgebrauch gab, diese aber nicht, wie das heute der Fall ist, als grundlegende Körperstellungen des Balletts, sondern im Sinne von „Haltung“, „Stellung“ sowie „Verzierung“ herangezogen wurden. Attitude und Arabesque existierten als Ballettposen ebenso wenig wie die heute bekannten Positionen des Port de bras. Die den Kopf umrahmende Haltung der Arme etwa – das En couronne – war noch unbekannt. Wertvolle Quellen für den letzten Stand der Balletttechnik können auch Kostümskizzen sein. Sie geben nicht nur Auskunft über die enormen Veränderungen der Ballettkostüme, sondern auch über Tanztechnisches, denn Kostümbildner stellten zuweilen ihre Figurinen in Ballettposen dar. Als etwa Filippo Taglioni in der Saison 1803/04 als Erster Solist am Königlichen Opernhaus in Stockholm engagiert war, lässt der Zeichner der Kostüme den Tänzer klar Armpositionen ausführen, die noch dem 18. Jahrhundert angehören.![Tanzunterricht, um 1805, in: Mathias Auclair, Pierre Vidal (Hg.), „image[s] de la danse“, Gourcuff Gradenico, Montreuil 2008. 15 plie](/images/stories/Tanzgeschichten2020/Hilfsmittel/15_plie.jpg)

Mit der Kenntnis um Taglionis weitere Karrierestationen – in Wien (1805–09, 1819–24) festigte sich sein choreografisches Handwerk, hier bildete er seine Tochter Marie aus, hier debütierte die später weltberühmte Ballerina 1822 – ist bemerkenswert, dass die Königliche Ballettschule in Stockholm offenbar schon sehr früh über einen geregelten Unterricht verfügte. Dies geht aus einem 1817 in Wien unterzeichneten Vertrag Taglionis mit der Stockholmer Oper hervor, der das Engagement Taglionis für die Saison 1817/18 zum Inhalt hat. Der Punkt 3 des Vertrages verpflichtet Taglioni nämlich, einmal in der Woche die Ballettschule zu inspizieren und einmal im Monat selbst eine Klasse zu geben, um sich über den Fortschritt der Schüler ein eigenes Bild zu machen. Ob es in Wien um 1800 einen geregelten Unterricht gab, ist anzuzweifeln, da die 1771 von Noverre gegründete Theatraltanzschule nicht mehr existierte. (Bekannt hingegen ist, dass der damalige Ballettmeister Antonio Muzzarelli Tanzmeister am Hof war.)

Am Wortlaut des erwähnten Punktes im Taglioni-Vertrag ist auch herauszulesen, dass es – bei günstigen Bedingungen – so etwas wie eine „Klasse“, dazu ein tägliches Training gab. „Klassen“ – im heutigen Verständnis – werden bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschrieben. Ausführliche Berichte über Unterrichtserteilung scheinen aber erst aus der Zeit nach 1800 auf. Europäische Berühmtheit erlangte in diesem Zusammenhang Jean-François Coulon. Der französische Tänzer hatte nach 1800 in Paris eine eigene Schule eröffnet, diese blieb bis in die Dreißigerjahre ein viel besuchter Ort. Die stilistische Eigenart, die dort unterrichtet wurde, war derart, dass diese in Wien sofort als solche zur Kenntnis genommen wurde. Umgekehrt wiederum waren die nach Paris gebrachten stilistischen Tanzrichtungen (der Taglioni oder der Elßler) Maßstäbe, die verbindlich blieben. Dasselbe gilt für stilistische Besonderheiten aus Neapel oder Mailand.

Am Wortlaut des erwähnten Punktes im Taglioni-Vertrag ist auch herauszulesen, dass es – bei günstigen Bedingungen – so etwas wie eine „Klasse“, dazu ein tägliches Training gab. „Klassen“ – im heutigen Verständnis – werden bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschrieben. Ausführliche Berichte über Unterrichtserteilung scheinen aber erst aus der Zeit nach 1800 auf. Europäische Berühmtheit erlangte in diesem Zusammenhang Jean-François Coulon. Der französische Tänzer hatte nach 1800 in Paris eine eigene Schule eröffnet, diese blieb bis in die Dreißigerjahre ein viel besuchter Ort. Die stilistische Eigenart, die dort unterrichtet wurde, war derart, dass diese in Wien sofort als solche zur Kenntnis genommen wurde. Umgekehrt wiederum waren die nach Paris gebrachten stilistischen Tanzrichtungen (der Taglioni oder der Elßler) Maßstäbe, die verbindlich blieben. Dasselbe gilt für stilistische Besonderheiten aus Neapel oder Mailand.

Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, vollends dann nach der endgültigen Institutionalisierung der Ballettschulen verzichtete man im Unterricht auf – vermeintlich – helfende Apparate und setzte stattdessen auf eine Pädagogik, die wiederum – wie etwa im Fall Filippo Taglionis – aus anderen Gründen nicht heutigen Standards entsprachen.

Ein Debüt in Wien – ganz ohne Apparaturen

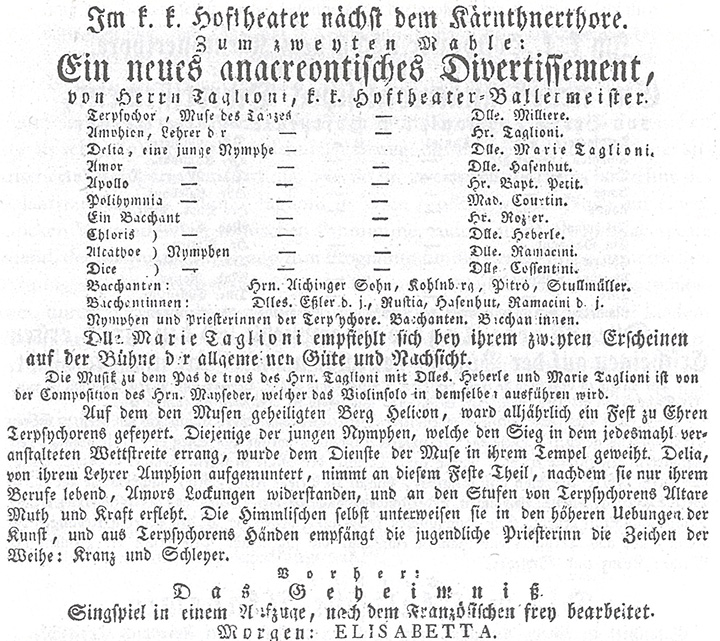

Die beschriebenen Entwicklungen fanden just in einem in Wien stattgefundenen Ereignis Anwendung: Das am 10. Juni 1822 im Wiener Kärntnertortheater stattgefundene Debüt der achtzehnjährigen Marie Taglioni erwies sich als doppelt denkwürdig, denn auf dem Abendzettel der Aufführung findet sich (allerdings erst in der zweiten Vorstellung am 12. Juni namentlich genannt) die damals knapp zwölfjährige Fanny Elßler! (Dazu muss ergänzt werden, dass der Titel des Divertissements, das Taglioni für seine Tochter choreografiert hatte, keineswegs – wie Marie dies in ihren Erinnerungen angibt – „La réception d᾽une jeune nymphe au temple de Terpsichore“ hieß, sondern weniger bedeutungsvoll: „Ein neues anacreontisches Divertissement“. Der berühmte Violinist Joseph Mayseder hatte für die Debütantin einen Pas de trois komponiert.)

Aber noch war es nicht so weit. Als nämlich Marie von Paris kommend, wo sie bei Coulon studiert hatte, zu Beginn des Jahres 1822 in Wien eintraf, um ihr Engagement am Kärntnertortheater anzutreten, fand der Vater sie für dieses Debüt keineswegs reif. Der als Lehrer bereits sehr erfahrene Taglioni, der zu diesem Zeitpunkt schon mit den verschiedensten stilistischen Ausprägungen vertraut war, hatte nun seine Tochter innerhalb von nur fünf Monaten für ihr Debüt vorzubereiten. Dabei setzte er, wie es scheint, weder Apparaturen ein noch andere Hilfsmittel. Stattdessen versuchte er – freilich mit heute unzumutbaren Methoden –, den Körper derart zu stärken, dass gewünschte Positionen aus eigener Kraft ausgeführt und auch gehalten werden konnten. Hinzu kam, dass er offenbar auch erkannte, wo die besonderen tänzerischen Vorzüge Maries lagen. Dass diese in keinen der gängigen Stile passten, kümmerte Filippo nicht, im Gegenteil. Das von ihm entwickelte Training von insgesamt sechs Stunden pro Tag war konzipiert, um die körperliche Unverwechselbarkeit Maries zu einem neuen Stil zu formen. Marie selbst beschreibt diese sehr besonderen Stunden, die sie als Torturen empfand, zumal der Vater ihr verboten hatte, während der Übungen zu trinken. (Sie vergisst dabei nicht, dankbar zu erwähnen, dass ihre Zofe stets ein Glas Wasser für sie versteckt hielt.) Zwei Trainingsstunden waren der Stärkung der Beine gewidmet, wobei jedes Bein für sich einzeln durchgearbeitet wurde. Weitere zwei Stunden galten dem, was sie als „aplombs“ oder „adagio“ bezeichnete. Die dritte zweistündige Einheit war Sprüngen gewidmet.

Aber noch war es nicht so weit. Als nämlich Marie von Paris kommend, wo sie bei Coulon studiert hatte, zu Beginn des Jahres 1822 in Wien eintraf, um ihr Engagement am Kärntnertortheater anzutreten, fand der Vater sie für dieses Debüt keineswegs reif. Der als Lehrer bereits sehr erfahrene Taglioni, der zu diesem Zeitpunkt schon mit den verschiedensten stilistischen Ausprägungen vertraut war, hatte nun seine Tochter innerhalb von nur fünf Monaten für ihr Debüt vorzubereiten. Dabei setzte er, wie es scheint, weder Apparaturen ein noch andere Hilfsmittel. Stattdessen versuchte er – freilich mit heute unzumutbaren Methoden –, den Körper derart zu stärken, dass gewünschte Positionen aus eigener Kraft ausgeführt und auch gehalten werden konnten. Hinzu kam, dass er offenbar auch erkannte, wo die besonderen tänzerischen Vorzüge Maries lagen. Dass diese in keinen der gängigen Stile passten, kümmerte Filippo nicht, im Gegenteil. Das von ihm entwickelte Training von insgesamt sechs Stunden pro Tag war konzipiert, um die körperliche Unverwechselbarkeit Maries zu einem neuen Stil zu formen. Marie selbst beschreibt diese sehr besonderen Stunden, die sie als Torturen empfand, zumal der Vater ihr verboten hatte, während der Übungen zu trinken. (Sie vergisst dabei nicht, dankbar zu erwähnen, dass ihre Zofe stets ein Glas Wasser für sie versteckt hielt.) Zwei Trainingsstunden waren der Stärkung der Beine gewidmet, wobei jedes Bein für sich einzeln durchgearbeitet wurde. Weitere zwei Stunden galten dem, was sie als „aplombs“ oder „adagio“ bezeichnete. Die dritte zweistündige Einheit war Sprüngen gewidmet.

Taglioni begann seinen Unterricht mit der Zurichtung seiner damaligen Wiener Wohnung am Graben. Er ließ im Übungsraum einen Fußboden legen, der die gleiche Neigung hatte wie die Bühne des Kärntnertortheaters. Der Akzent seiner Übungen – alle drei Einheiten wurden wahrscheinlich au milieu ausgeführt – lag offenbar auch deswegen auf dem Erstarken der Beine und Füße, weil er letztlich danach strebte, die bis dahin isoliert agierenden Extremitäten mit dem Oberkörper zu verbinden. (Ob das wirklich gelang, muss, besonders angesichts der minutiösen Analyse des Tanzstils der Taglioni von Rahel Varnhagen, dahingestellt bleiben.) Dabei ging es Taglioni vor allem um den völlig aufrecht gehaltenen Rücken, der, wie Rezensionen dies immer wieder betonen, bislang oft – etwas vornübergebeugt – die Hebung des Körpers (auf Halb- und Ganzspitze) unterstützt hatte. Grundlage und Ausgangspunkt für die aufrechte Körperachse war eine absolut sicher gehaltene Halbspitze. Jede diesbezügliche Übung hielt Marie so lange, bis sie bis 100 gezählt hatte. Die Beine solcherart gestärkt, konnte eine Balance allein aus eigener Kraft gehalten werden, ohne Hilfsmittel oder unterstützende Partner. (Marie nennt in diesem Zusammenhang abfällig die Elßler, die sich von ihrer Schwester unterstützen ließ.) Eine Übung, die das angestrebte Zusammenwirken von Beinen und Oberkörper schulte, war das ganz langsame Sich-Erheben vom tiefsten Plié bis zur höchsten auf der Spitze des Fußes stehenden Aufrichtung. Die Sicherheit auf Halbspitze ermöglichte zudem das absolute Beherrschen von Drehbewegungen und Pirouetten. In der letzten Übungseinheit wurden Sprünge trainiert, wobei diese für den Frauentanz noch keineswegs üblich waren. Größtes Augenmerk wurde dabei auf die Flexibilität des Rists gelegt, die starke Halbspitze ließ es außerdem zu, dass die Ferse beim Landen des Sprungs kaum den Boden berührte.

Die anlässlich des Debüts erschienenen Betrachtungen lassen einmal mehr die Kompetenz der Wiener Schreiber erkennen. Neuigkeiten werden keineswegs nur wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wiewohl sehr vieles gefällt, erregen die – von der Tänzerin selbst entwickelten – Armhaltungen Ärgernis. Mit ihren wellenartigen Bewegungen unterscheiden sie sich distinkt von den in Wien üblichen gestreckten Armen und werden widerwillig als „französisch“ eingestuft und abgelehnt. Auch an vielversprechenden Prognosen für die weitere Karriere fehlt es nicht, wobei niemand ahnen konnte, dass Marie mit dem in Wien ohne Apparaturen Gelernten jene Charakteristika des Luftigen, Leichten, Flüchtigen verkörpern sollte, die heute noch immer für eine ganze Epoche gelten. Der Begriff der „Sylphide“ und die damit verbundenen Narrative hatten Gestalt angenommen.

Marie Taglioni blieb bis 1824 Ensemblemitglied, kehrte aber im Laufe ihrer bedeutenden internationalen Karriere wiederholt zurück nach Wien. Von ihren Gastspielen im Kärntnertortheater (1826, 1839 und 1840) sei jenes von 1839 hervorgehoben. Zu diesem Zeitpunkt, an dem sie am Höhepunkt ihrer Laufbahn stand, tanzte sie „Sylphide“ und „La Fille du Danube“ (M: Adam), beides Ballette ihres Vaters. In der Wiener Oper – genauer im Haus am Ring, dessen erste Ballettpremiere 1869 mit „Sardanapal“ (M: Peter Ludwig Hertel) einem Werk ihres Bruders Paul Taglioni galt – blieb Marie höchst prominent als Medaillon an der Brüstung der Mittelloge präsent, wobei man den Platz zu ihrer Linken dem Porträt ihrer Rivalin Fanny Elßler zugewiesen hatte. Zusammen mit dem gesamten Zuschauerraum wurden die Medaillons am 12. März 1945 durch einen Bombenangriff zerstört.

Marie Taglioni blieb bis 1824 Ensemblemitglied, kehrte aber im Laufe ihrer bedeutenden internationalen Karriere wiederholt zurück nach Wien. Von ihren Gastspielen im Kärntnertortheater (1826, 1839 und 1840) sei jenes von 1839 hervorgehoben. Zu diesem Zeitpunkt, an dem sie am Höhepunkt ihrer Laufbahn stand, tanzte sie „Sylphide“ und „La Fille du Danube“ (M: Adam), beides Ballette ihres Vaters. In der Wiener Oper – genauer im Haus am Ring, dessen erste Ballettpremiere 1869 mit „Sardanapal“ (M: Peter Ludwig Hertel) einem Werk ihres Bruders Paul Taglioni galt – blieb Marie höchst prominent als Medaillon an der Brüstung der Mittelloge präsent, wobei man den Platz zu ihrer Linken dem Porträt ihrer Rivalin Fanny Elßler zugewiesen hatte. Zusammen mit dem gesamten Zuschauerraum wurden die Medaillons am 12. März 1945 durch einen Bombenangriff zerstört.