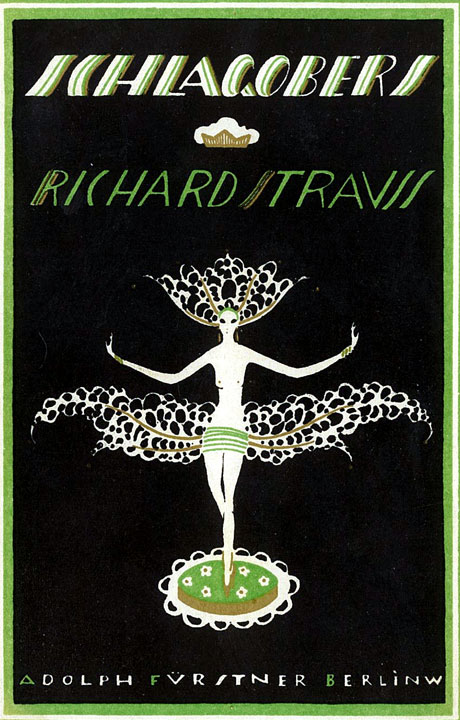

Die guten Nachrichten, die aus den USA kommen, betreffen den Bühnentanz. Dort nämlich hat es ein Choreograf – der aus Russland stammende Alexei Ratmansky – gewagt, sich einer Ballettmusik zuzuwenden, die – im Verhältnis zum Ruhm ihres Autors – ein Dasein im Abseits fristet. Vielleicht wird das Werk nun – es handelt sich um Richard Strauss’ „Schlagobers“, das der Komponist 1924 in Wien vorstellte – von Amerika aus zu dem, was ursprünglich intendiert war: zu einer Köstlichkeit des internationalen Repertoires.

Die guten Nachrichten, die aus den USA kommen, betreffen den Bühnentanz. Dort nämlich hat es ein Choreograf – der aus Russland stammende Alexei Ratmansky – gewagt, sich einer Ballettmusik zuzuwenden, die – im Verhältnis zum Ruhm ihres Autors – ein Dasein im Abseits fristet. Vielleicht wird das Werk nun – es handelt sich um Richard Strauss’ „Schlagobers“, das der Komponist 1924 in Wien vorstellte – von Amerika aus zu dem, was ursprünglich intendiert war: zu einer Köstlichkeit des internationalen Repertoires.

Ließ schon die Ankündigung des American Ballet Theatre, „Whipped Cream“ (also „Schlagobers“) herauszubringen, erstaunt aufhorchen, so wurde diese durch die Nennung des Choreografen regelrecht zur Verheißung. Denn der durch seine Auseinandersetzung mit Petipa-Notationen geschulte Ratmansky bedient sich – handwerklich gesehen – ganz offensichtlich eines viel reichhaltigeren Materials als die meisten anderen klassischen Choreografen seiner Generation. Verliert sich die Sprache dieser Choreografen oft in globalisierter nichtssagender Verbindlichkeit, sodass man den Eindruck gewinnen könnte, Ballett sei an sich eine gestorbene Gattung, wird man von Ratmansky – wiederum handwerklich gesehen – eines Besseren belehrt. Denn er versteht es – direkt von der Quelle Petipa ausgehend –, das vorhandene Vokabular in seiner Fülle ebenso delikat wie pointiert, differenziert und variantenreich einzusetzen.

Alastair Macaulay, der Ballettkritiker der „New York Times“, hebt gerade diese Tugend Ratmanskys hervor, wenn er schreibt, das ganze Ensemble sei durch seine Arbeit gewachsen: „The subtle tilt of torso, the spiraling flourish of one raised arm amid supported pirouettes, the flicker of legs beating or circling in the air: these and many other details – delivered with grace and panache – add up cumulatively, like threads in a tapestry, so the ballet becomes a complex visual luxury.“ Doch ist Ratmanskys Version von „Schlagobers“ schon allein des eingesetzten Materials wegen ein gutes Ballett?

„Ein heiteres Gegenstück zur ‚Josefslegende‘, gleichsam ein ‚Rosenkavalier‘ nach ‚Elektra‘“ (Julius Korngold)

„Ein heiteres Gegenstück zur ‚Josefslegende‘, gleichsam ein ‚Rosenkavalier‘ nach ‚Elektra‘“ (Julius Korngold)

Ratmanskys „Whipped Cream“ wurde am 15. März 2017 in Costa Mesa in Kalifornien uraufgeführt und war in der Folge Teil der Saison des American Ballet Theatre am Metropolitan Opera House in New York. In den ebenso zahlreichen wie ausführlichen und kompetenten Besprechungen der Produktion, die durchaus auch kritisch gesehen wird, fällt ein allgemeiner Konsens auf. Dieser lautet: Die Wiener Uraufführung des zweiaktigen Balletts am 9. Mai 1924, die der aus München stammende Ballettmeister der Wiener Staatsoper Heinrich Kröller choreografiert hatte, sei ein Flop gewesen. Schuld daran sei die als „Kitsch“ eingeschätzte Musik von Strauss gewesen. Dass diese Wiener (Musik-)Kritik heute in den USA einem breiteren Publikum bekannt ist, geht auch auf ein 2009 erschienenes Buch von Wayne Heisler Jr. zurück. In „The Ballet Collaborations of Richard Strauss“ widmet sich der Musikwissenschaftler ausdrücklich dem „Ballettkomponisten Strauss“ und lässt dabei alle einflussreichen Persönlichkeiten des Wiener „musikalischen Feuilletons“ der Zeit zu Wort kommen: Julius Korngold, Ernst Decsey, Richard Specht, Elsa Bienenfeld, Heinrich Kralik, aber auch Karl Kraus. Wobei es in den Besprechungen dieser Berühmtheiten offenbar galt, das Ausmaß an Spott dem des Ruhms des Komponisten anzugleichen. Festgehalten werden dazu die hämischen Kommentare der dem Ballett an sich zugeneigten Literaten. In seltener Übereinstimmung wird festgestellt: Das Libretto von Strauss sei, da es nicht in Zusammenarbeit mit einem „Träger des Geschmacks“ wie etwa Hugo von Hofmannsthal „geadelt“ worden war, einfach läppisch, die Partitur dem Schöpfer des „Also sprach Zarathustra“ nicht würdig. Von der Bühnenaufführung an sich, von der Arbeit Kröllers, ist dann, außer den enormen Kosten der Ausstattung – zwei (Inflations-)Milliarden Kronen –, weniger die Rede, sie lag außerhalb des Interessensbereichs. Dies spiegelt jene Einschätzung des Wiener Musikfeuilletons wider, die man (nicht nur) in diesen Jahren Ballettproduktionen der Staatsoper entgegenbrachte. Von der (völlig irrigen) Annahme ausgehend, ein gutes Ballett setze sich allein aus einem literarisch wertvollen Libretto und einer qualitativ hochstehenden Komposition zusammen, galt Choreografie damals als „stummes Spiel“, das, wenn nicht ohnedies mit Bewegungsabläufen vom Librettisten genau vorgegeben, ohne weiteres auch vom Komponisten abgeändert werden könnte. (Strauss selbst etwa führte 1914 in London Tamara Karsawina – der damaligen Darstellerin von Potiphars Weib – vor, was sie zu tanzen habe.) Der Choreograf wurde als organisierender Ordner einer Bühnenaktion verstanden, der aus literarischen Ideen und Musik ein ineinandergreifendes Gefüge zu formen hatte.

Diese Einschätzung von Choreografie vonseiten der „hohen Kunst“ war jedoch bereits ein erheblich fortgeschrittener Standpunkt. Dem Spruch „Ballett ist für Kinder, senile Honoratioren und Husaren“ folgend, hatte der Bühnentanz davor, von den anderen Künsten ignoriert, gesellschaftlich gesehen nur die Aufgabe, Schaulust zu befriedigen. Dies änderte sich um 1900, als eine Sinnkrise erzwang, nach neuen Ausdrucksmitteln Ausschau zu halten. Vertreter der Literatur, der Musik, der Malerei fanden diese in einem „sprechenden Körper“ (zum Unterschied zu Körpertypen), den man nun in seine Künste einbettete. Dies unterschied sich wiederum grundsätzlich von einer anderen, gleichzeitig vor sich gehenden Entwicklung, in der sich – außerhalb der institutionalisierten Häuser – eine „freie“ Bewegungskunst entfaltete, die allein auf die Ausdrucksfähigkeit des Körpers baute.

Dass Strauss zu jenen Pionieren gehört, die in der Hinwendung zum Ballett eine Möglichkeit sahen, Musiktheater zu erneuern, betont Heislers Buch und macht es deswegen auch besonders wertvoll. Noch vor den ersten diesbezüglichen Versuchen nämlich, die gerade in jenen Opernhäusern herauskamen, die für Strauss später wichtig wurden, arbeitete der Komponist an verschiedenen Vorhaben, die jedoch allesamt nicht realisiert wurden. Zu den wichtigsten dieser Projekte gehört „Kythere“, woran Strauss letztlich ohne Ergebnis arbeitete.

Nach der Jahrhundertwende wandten sich Schriftsteller und Komponisten dem Bühnentanz zu, den sie nunmehr als „durchgeistigtes“ Körpertheater sahen. Um sich vom üblichen Ballett abzugrenzen, nannte man die neue Form oft auch „Pantomime“. Eines dieser Werke war Alexander von Zemlinskys „Der Triumph der Zeit“, entstanden 1901 in Wien nach einer Vorlage von Hugo von Hofmannsthal, die ursprünglich für Strauss bestimmt war. Hofoperndirektor Gustav Mahler konnte jedoch weder dem Libretto noch der Musik etwas abgewinnen. Ein Teil des Werks („Ein Tanzpoem“) wurde erst 1992 in einer Choreografie von Bertrand d’At in Zürich uraufgeführt. Franz Schrekers „Der Geburtstag der Infantin“ wurde 1908 mit einer Choreografie von Elsa Wiesenthal in Wien gegeben. In Dresden hatte 1910 Ernst von Dohnányis „Der Schleier der Pierrette“ mit einem Libretto Arthur Schnitzlers und einer Choreografie von Augustin Berger Premiere. Im selben Jahr folgte in Wien Erich Wolfgang Korngolds „Der Schneemann“ mit einer Choreografie von Carl Godlewski. Zwischen diese Produktionen schieben sich nun Strauss’ Uraufführungen, die dem Tanz zentralen („Salome“ 1905) sowie finalen („Elektra“ 1909) Platz einräumen. Dazu kamen die Auseinandersetzung mit dem Walzer und eine ausführliche mimische Aktion im „Rosenkavalier“ 1911 sowie die Grete-Wiesenthal-Tänze in „Bürger als Edelmann“, der der „Ariadne auf Naxos“ in Stuttgart 1912 vorangestellt worden war. Der Kompositionsauftrag zur „Josephs Legende“ für die Ballets Russes schien sich bruchlos in diese Linie einzufügen. Doch Strauss, mehr noch seine Librettisten Hofmannsthal und Harry Graf Kessler wollten den Grundcharakter der Ballets-Russes-Produktionen nicht verstehen. Obwohl als ein Gefüge der Künste konzipiert, stand ein Werk – selbst im Falle von „Le Sacre du printemps“ – unter dem Primat der Choreografie. Ein mitteleuropäisches Werkverständnis repräsentierend, das zuallererst eine intellektuelle, vom Libretto herzuleitende Deutbarkeit forderte, konnte „Josephs Legende“, dessen Choreografie von geringer Bedeutung war, für die Kompanie nur ein Misserfolg werden. Folgerichtig verschwand das Werk vom Spielplan der Ballets Russes. Dass „Josephs Legende“ hingegen ein Repertoirestück der Opernhäuser Mitteleuropas wurde, ist dem Bekanntheitsgrad von Strauss und der Librettisten geschuldet. Ein „arrangierender Bewegungsregisseur“, als den man einen Choreografen sah, war immer bei der Hand.

Nach der Jahrhundertwende wandten sich Schriftsteller und Komponisten dem Bühnentanz zu, den sie nunmehr als „durchgeistigtes“ Körpertheater sahen. Um sich vom üblichen Ballett abzugrenzen, nannte man die neue Form oft auch „Pantomime“. Eines dieser Werke war Alexander von Zemlinskys „Der Triumph der Zeit“, entstanden 1901 in Wien nach einer Vorlage von Hugo von Hofmannsthal, die ursprünglich für Strauss bestimmt war. Hofoperndirektor Gustav Mahler konnte jedoch weder dem Libretto noch der Musik etwas abgewinnen. Ein Teil des Werks („Ein Tanzpoem“) wurde erst 1992 in einer Choreografie von Bertrand d’At in Zürich uraufgeführt. Franz Schrekers „Der Geburtstag der Infantin“ wurde 1908 mit einer Choreografie von Elsa Wiesenthal in Wien gegeben. In Dresden hatte 1910 Ernst von Dohnányis „Der Schleier der Pierrette“ mit einem Libretto Arthur Schnitzlers und einer Choreografie von Augustin Berger Premiere. Im selben Jahr folgte in Wien Erich Wolfgang Korngolds „Der Schneemann“ mit einer Choreografie von Carl Godlewski. Zwischen diese Produktionen schieben sich nun Strauss’ Uraufführungen, die dem Tanz zentralen („Salome“ 1905) sowie finalen („Elektra“ 1909) Platz einräumen. Dazu kamen die Auseinandersetzung mit dem Walzer und eine ausführliche mimische Aktion im „Rosenkavalier“ 1911 sowie die Grete-Wiesenthal-Tänze in „Bürger als Edelmann“, der der „Ariadne auf Naxos“ in Stuttgart 1912 vorangestellt worden war. Der Kompositionsauftrag zur „Josephs Legende“ für die Ballets Russes schien sich bruchlos in diese Linie einzufügen. Doch Strauss, mehr noch seine Librettisten Hofmannsthal und Harry Graf Kessler wollten den Grundcharakter der Ballets-Russes-Produktionen nicht verstehen. Obwohl als ein Gefüge der Künste konzipiert, stand ein Werk – selbst im Falle von „Le Sacre du printemps“ – unter dem Primat der Choreografie. Ein mitteleuropäisches Werkverständnis repräsentierend, das zuallererst eine intellektuelle, vom Libretto herzuleitende Deutbarkeit forderte, konnte „Josephs Legende“, dessen Choreografie von geringer Bedeutung war, für die Kompanie nur ein Misserfolg werden. Folgerichtig verschwand das Werk vom Spielplan der Ballets Russes. Dass „Josephs Legende“ hingegen ein Repertoirestück der Opernhäuser Mitteleuropas wurde, ist dem Bekanntheitsgrad von Strauss und der Librettisten geschuldet. Ein „arrangierender Bewegungsregisseur“, als den man einen Choreografen sah, war immer bei der Hand.

Dass einige klassisch arbeitende Choreografenpersönlichkeiten bereits ganz anders dachten, sich sehr wohl an der sich in ständiger Bewegung befindlichen Bühnentanzszene orientierten, stellt etwa Kröller unter Beweis, wenn er vom Konzept für „Schlagobers“ schreibt: „Die Geschehnisse im Zuckerbäckerladen konnten nur verwirklicht werden durch eine Einstellung der Regie auf Rhythmus und reines Tanz-, nicht aber so sehr Ausdrucksballett im modernen Sinne.“

Firmling aus Ottakring oder doch „vom Landgut des Herrn v. Lerchenau“?

Firmling aus Ottakring oder doch „vom Landgut des Herrn v. Lerchenau“?

Die wesentlichste Einschränkung der Ratmansky-Produktion betrifft den Umgang mit dem Libretto. Aus nicht klar ersichtlichen Gründen setzt Ratmansky den Verharmlosungsprozess des Librettos fort, den der Komponist als eigener Librettist der Vorlage unterworfen hatte. Der aus Wien stammende amerikanische Tanzkritiker George Jackson, der in einer Zeit geboren wurde, in der sich „Schlagobers“ noch im Repertoire der Staatsoper befand, schreibt: Für die Aufführung „des eigenartigen Balletts von Richard Strauss hat Alexei Ratmansky den Text geändert. Fast machte er eine harmlose Kindergeschichte daraus. Milder Humor statt scharfe Ironie umhüllt die Charaktertypen. Nirgendwo ist die Möglichkeit einer Revolution angedeutet. Nur die Figur des Arztes und das Corps von Krankenschwestern haben einen dämonischen Hauch.“ Eine in humoristischer Weise karikierende Sicht auf die Zeit war Strauss’ ursprüngliche Intention für „Schlagobers“ gewesen. Waren es im Wien von 1924 gesellschaftspolitische Umstände, die Strauss veranlassten, auf jegliche Schärfe zu verzichten, so unterbindet in den USA von 2017 wohl der Blick auf Publikum und Box Office eine kritische Sicht auf zeitgenössische Umstände.

Die Pläne für das „heitere Wiener Ballett“, zu dem sich Strauss, laut Kröller, von Peter Tschaikowskis „Nussknacker“ hatte anregen lassen, waren völlig andere gewesen, Pläne, die Walter Werbeck in seinem Artikel „‚Schlagobers‘: Musik zwischen Kaffeehaus und Revolution“ minutiös ausbreitet. Das Projekt ging in die Kriegsjahre zurück und hatte zwei Inspirationsquellen. Die eine stammte von Hofmannsthal, der an die Schilderung eines jungen Mannes dachte, der sich an romantischen Büchern „überliest“ und daraufhin im Traum merkwürdige Erscheinungen hat. Daraus wurde ein Bub, der sich in einer Konditorei „überisst“, was allerlei Konsequenzen für ihn hat. Die zweite Quelle ist ein weiter fortgeschrittenes Projekt, das Strauss letztlich mit dem Berliner Schriftsteller Alfred Kerr hatte. Grundidee war eine „politisch-satirische Parodie schärfsten Stils“ à la Jacques Offenbach, in der zeitgenössische Typen verschiedenen Standes und unterschiedlicher Herkunft agieren sollten. Einiges davon blieb und war wohl in der choreografischen Realisierung zu erkennen.

Im Mittelpunkt stand der Firmling – selbstverständlich als Hosenrolle konzipiert –, eine religiös konnotierte Wiener Type, mit der traditionell ein ganzer Katalog von Bräuchen verbunden ist. Gerade in den so entbehrungsreichen Jahren der Nachkriegszeit – ein Slogan des „Roten Wien“ war es, dass kein Kind mehr auf Zeitungspapier geboren werden dürfe – mochten diese Bräuche die Fantasie der Zuschauer anregen. Dazu gehören: der reiche „Göd“ (Pate), die erste Uhr, der erste Anzug, die Fahrt in den Prater im geschmückten Fiaker, der Luftballon im Netz, die erste fotografische Aufnahme des Firmlings und der Besuch in der Konditorei – zu Gerstner oder doch zu Demel? Dort eingekehrt, begegnen dem Firmling zunächst aus den Kolonialgebieten importierte und personifizierte Genussmittel (Prinzessin Teeblüte, die Prinzen Kaffee und Cacao, Don Zuckero). In der Folge überisst er sich an Schlagobers und hat daraufhin böse Visionen. Er wird in eine Personnage gesetzt, die, als Spirituosen getarnt, die „global players“ von 1924 auf die Bühne bringt. Da ist Frankreich (Mademoiselle Marianne Chartreuse), das sich mit Deutschland (Michel Nordhäuser) vereinen will. Da ist Russland (Boris Wutky), dem nur zugestanden wird, die Schleppe Frankreichs zu tragen. Als Matzen in der Tracht orientalischer Magier auftretende jüdische Zeitungsverleger und Revoluzzer mit langen spitzen Bärten hetzen mittlerweile das gemeine Mehlspeis-Volk der Vorstadt Ottakring auf, erst mit Münchner Bier kann es ruhiggestellt werden. Auch der Firmling gesundet wieder. Monarchistische Prachtentfaltung (Prinzessin Praliné samt Prinzgemahl und Hofstaat) kann nur mehr in Gestalt von Konditorei-Auslagenstücken bestaunt werden.

Im Mittelpunkt stand der Firmling – selbstverständlich als Hosenrolle konzipiert –, eine religiös konnotierte Wiener Type, mit der traditionell ein ganzer Katalog von Bräuchen verbunden ist. Gerade in den so entbehrungsreichen Jahren der Nachkriegszeit – ein Slogan des „Roten Wien“ war es, dass kein Kind mehr auf Zeitungspapier geboren werden dürfe – mochten diese Bräuche die Fantasie der Zuschauer anregen. Dazu gehören: der reiche „Göd“ (Pate), die erste Uhr, der erste Anzug, die Fahrt in den Prater im geschmückten Fiaker, der Luftballon im Netz, die erste fotografische Aufnahme des Firmlings und der Besuch in der Konditorei – zu Gerstner oder doch zu Demel? Dort eingekehrt, begegnen dem Firmling zunächst aus den Kolonialgebieten importierte und personifizierte Genussmittel (Prinzessin Teeblüte, die Prinzen Kaffee und Cacao, Don Zuckero). In der Folge überisst er sich an Schlagobers und hat daraufhin böse Visionen. Er wird in eine Personnage gesetzt, die, als Spirituosen getarnt, die „global players“ von 1924 auf die Bühne bringt. Da ist Frankreich (Mademoiselle Marianne Chartreuse), das sich mit Deutschland (Michel Nordhäuser) vereinen will. Da ist Russland (Boris Wutky), dem nur zugestanden wird, die Schleppe Frankreichs zu tragen. Als Matzen in der Tracht orientalischer Magier auftretende jüdische Zeitungsverleger und Revoluzzer mit langen spitzen Bärten hetzen mittlerweile das gemeine Mehlspeis-Volk der Vorstadt Ottakring auf, erst mit Münchner Bier kann es ruhiggestellt werden. Auch der Firmling gesundet wieder. Monarchistische Prachtentfaltung (Prinzessin Praliné samt Prinzgemahl und Hofstaat) kann nur mehr in Gestalt von Konditorei-Auslagenstücken bestaunt werden.

Die realen politischen Geschehnisse erzwingen dann Änderungen, denn 1923 besetzt Frankreich das Ruhrgebiet, an eine Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland auf der Ballettbühne ist nicht mehr zu denken. Im Klavierauszug wird der deutsche „Michel“ mit dem polnischen „Ladislaw“ überklebt, und aus mauschelnden Juden werden an Nikoläuse erinnernde glatt rasierte orientalische Magier. Aber woher stammt eigentlich der Firmling? Für Julius Korngold kam er nicht aus der Vorstadt, sondern eher „vom Landgut des Herrn v. Lerchenau“.

Und was sah man im Wien des Jahres 1924?

Und was sah man im Wien des Jahres 1924?

Die Uraufführung von „Schlagobers“ nutzten, wie schon angedeutet, viele als Gelegenheit, dem Komponisten, zu dieser Zeit auch Direktor der Staatsoper (gemeinsam mit Franz Schalk), gründlich ihre Meinung zu sagen. Am drastischsten tat dies Karl Kraus, der mit unerträglicher Attitüde auf Strauss eindrosch. Nicht einmal in den Tiefen des Balletts könne er reüssieren. Eine Beschreibung des tatsächlich auf der Bühne Gesehenen, war niemandes Absicht. Dass das Ballett sogar eine (etwas) andere Personnage als das Libretto hatte, fiel (fast) niemandem auf.

Eine einzige Musikschriftstellerpersönlichkeit ging ebenso kompetent wie detailliert auf die Uraufführung ein: Paul Stefan. Seine Stellung als Hauptschriftleiter der legendären „Musikblätter des Anbruch“, dazu als Gründungsmitglied der „Internationalen Gesellschaft für Neue Musik“ und Arnold-Schönberg-Schüler lassen nicht den Verdacht aufkommen, ein eifriger Parteigänger des Komponisten Strauss zu sein. Sein 1926 herausgegebenes Buch „Tanz in dieser Zeit“ ist bis heute eine unverzichtbare Quelle geblieben. Stefans verschiedene Ausführungen in der „Stunde“, weitergegebene Traditionen, „oral history“, vor allem aber Kröllers kurzer Aufsatz „Wie ‚Schlagobers‘ entstand“, ergeben ein doch erheblich anderes Bild als die immer weiter tradierten negativen Berichte. Stefans Ausführungen bestätigen einmal mehr die Annahme, Kröller, der als gemäßigter Reformer angesehen wird, sei die für Zeit und Ort richtige Wahl eines Choreografen gewesen. Kröller beschreibt die Art und Weise, wie er mit dem Libretto, das er schon 1922 erhalten hatte, umging: „das Buch ganz in Bewegung, Körperbewegung, umsetzen und auflösen und jede Stimme des Orchesters auf der Bühne gleichsam sichtbar zu machen versuchen“. Dies sei nur möglich gewesen „durch klare, straff rhythmische und doch bildhafte schöne Formen unserer tänzerischen Nachschöpfungen“. Dazu Stefan: Kröller habe „die ganze Darstellung auf die Tanzkunst gestellt“, und er fügt ausdrücklich hinzu: „nicht etwa nach der Art einer Revue starr und stumm“. Das Ganze sei „lebendiges Spiel“, der Pantomime sei weniger Spielraum gegeben. Stefan widerspricht somit jenem Eindruck, wonach es sich bei „Schlagobers“ um ein bloßes Divertissement mit zu wenig Handlung gehandelt habe. Den weitgehend durchchoreografierten Eindruck erzielte Kröller damit, dass die erzählenden Partien (zum Beispiel der Pate, der Arzt, die Magier) zwar hochrangig mit Mimikern besetzt, jedoch weitgehend tänzerisch geführt waren. Gerade dies war Kennzeichen einer Reformbewegung.

Die Choreografie des großen „Schlagobers-Walzers“ kann – wie Notationen dies unter Beweis stellen – als traditionell gebaut angesehen werden. Für 48 Tänzerinnen gestellt, waren die Formationen symmetrisch mit immer wieder wechselnder Binnenstruktur angelegt. Die Abfolge der Soli war – der Musik folgend – keineswegs in ein und demselben „Ton“ gehalten. Persönlichkeit und Tänzerfächer, vom Noblen bis zur Groteske, zeigten eine fein nuancierte Reihe von „Farben“. Darüber hinaus hatten sich einige der klassischen Tänzer – Tilly Losch, Toni Birkmeyer – zusätzlich bereits dem Modernen Tanz zugewandt, der auch in Wien durch Gastspiele, aber auch mit Eigenem aufgeblüht war. Einzelne Soli zeigten dadurch wieder andere Akzente.

Die Choreografie des großen „Schlagobers-Walzers“ kann – wie Notationen dies unter Beweis stellen – als traditionell gebaut angesehen werden. Für 48 Tänzerinnen gestellt, waren die Formationen symmetrisch mit immer wieder wechselnder Binnenstruktur angelegt. Die Abfolge der Soli war – der Musik folgend – keineswegs in ein und demselben „Ton“ gehalten. Persönlichkeit und Tänzerfächer, vom Noblen bis zur Groteske, zeigten eine fein nuancierte Reihe von „Farben“. Darüber hinaus hatten sich einige der klassischen Tänzer – Tilly Losch, Toni Birkmeyer – zusätzlich bereits dem Modernen Tanz zugewandt, der auch in Wien durch Gastspiele, aber auch mit Eigenem aufgeblüht war. Einzelne Soli zeigten dadurch wieder andere Akzente.

Dass die Solisten an sich hohes tänzerisches Niveau besaßen, weiß man. Der eleganten Gusti Pichler (Prinzessin Praliné) etwa trug diese Rolle das Avancement zur Primaballerina ein; die mondäne Tilly Losch (Prinzessin Teeblüte) machte alsbald Weltkarriere; die dekorative Hedy Pfundmayr (Prinz Kaffee) reüssierte später auch als ausdrucksstarke moderne Tänzerin; Maria Mindszenty (Die Vision) bezauberte überdies als Filmschauspielerin; Adele Krausenecker (Mademoiselle Marianne Chartreuse) galt als herausragende „Spitzen“-Technikerin. Riki Raab, die in der Folge die Rollen der Prinzessinnen Praliné und Teeblüte übernahm, wurde zu einer weltweit bekannten Tanzhistorikerin. Der immer noble Toni Birkmeyer (Don Zuckero und Ladislaw Slivowitz) war ebenso Stütze des Hauses wie international bekannter Solist und Ensembleleiter. Zudem war er ein Wiener Joseph gewesen. Diese überaus begehrte Rolle hatte auch Willy Fränzl verkörpert, der nun als „Pas-de-deux-Tänzer“ (Gemahl der Prinzessin Praliné) eingesetzt war. Rudi Fränzl (Boris Wutky) und der brillante Mimiker Adolf Nemeth (Prinz Cacao) gehörten zu den ersten Charakterdarstellern des Ensembles. Nicht vergessen sei der spielfreudige Firmling der Elevin Gretl Theimer, die in ihrer weiteren Karriere zum Filmstar wurde.

Was also hatte der Zuschauer der „Schlagobers“-Premiere 1924, die Strauss selbst dirigierte, zu sehen bekommen? Stefan resümiert: „‚Schlagobers‘ ist eine Sehenswürdigkeit. Kröller hat das Staatsopernballett verzaubert, alles Schläfrig-Tanzschulmäßige ausgetrieben und ein interessantes Ensemble gebildet, das von allen Ergebnissen der Russen, der Schweden, der Einzelkünstler wußte.“ Der Musik Strauss’ gegenüber übt sich Stefan in nobler Zurückhaltung und lobt umso mehr Ada Nigrin, eine in Prag ausgebildete „Kunstgewerblerin“, die als erste Frau eine Ausstattung für das Haus am Ring schuf. Dazu Kröller: „Jene rhythmische Uebereinstimmung zwischen Dekoration, Beleuchtung und Bewegung, wie sie mir eigentlich durchgehends für das Ganze vorschwebte, konnte restlos nur am Schluß, im Bild der Vorstadt erzielt werden, da mir das rasche Ineinandergleiten der verschiedenen Traumvisionen als das Wichtigste erschien.“

Ein späteres Leben in deutschen Landen

Ein späteres Leben in deutschen Landen

Entgegen vielfach verbreiteter Meinung, hatte „Schlagobers“ sehr wohl ein Leben nach der Uraufführung. Nachdem aus Kostengründen eine für die Spielzeit 1924/25 geplante Münchner Aufführung nicht zustande kam (Kröller hatte dafür Friderica Derra de Moroda die Rolle der Prinzessin Praliné angeboten), überzog eine ganze Aufführungsserie (unter dem Titel „Schlagobers“ und nicht „Schlagsahne“, wie Stefan dies sarkastisch vermutete) nicht nur Deutschland. Das Tournee-Ensemble Max Semmler hatte dafür ein interessantes Format anzubieten. Es reiste mit den Solisten Ami Schwaninger und Irail Gadescov, einer feststehenden Choreografie Semmlers sowie einer Ausstattung von Emil Pirchan und studierte das inhaltlich modifizierte Ballett (siebenjähriges Geburtstagskind statt Firmling) in einigen Städten mit den ortsansässigen Ballettensembles ein. Erster Aufführungsort und somit deutsche Erstaufführung war am 9. Oktober 1924 in Breslau (der dortige Intendant war Heinz Tietjen), zu den Breslauer Kräften gehörten unter anderem auch die Schwestern Helga und Inge Swedlund. Dazu kam ein aus Wiener Tänzerinnen gebildetes Corps de ballet. Strauss selbst dirigierte. In der Saison 1924/25 soll die Semmler-Produktion 20 Mal gegeben worden sein, Auftritte wurden für Rostock, Mainz, Karlsruhe, Düsseldorf, Bremen, Braunschweig sowie Basel angekündigt.

Der geforderte enorme Produktionsaufwand war es wohl, der in den Dreißigerjahren Opernhäuser davon abhielt, „Schlagobers“ ins Repertoire zu nehmen. Nur Lina Gerzer brachte es 1939 in Stuttgart heraus. An der Wiener Staatsoper war das Werk nach 40 Aufführungen, davon neun unter dem Dirigat von Strauss, am 20. Juni 1933 zum letzten Mal gespielt worden (was sicherlich auch zu tun hatte mit der krassen Reduzierung des Ballettensembles: zählte es 1924 noch 107 Mitglieder, so war es 1933 auf 51 geschrumpft).

Der geforderte enorme Produktionsaufwand war es wohl, der in den Dreißigerjahren Opernhäuser davon abhielt, „Schlagobers“ ins Repertoire zu nehmen. Nur Lina Gerzer brachte es 1939 in Stuttgart heraus. An der Wiener Staatsoper war das Werk nach 40 Aufführungen, davon neun unter dem Dirigat von Strauss, am 20. Juni 1933 zum letzten Mal gespielt worden (was sicherlich auch zu tun hatte mit der krassen Reduzierung des Ballettensembles: zählte es 1924 noch 107 Mitglieder, so war es 1933 auf 51 geschrumpft).

Dieselben Gründe mochten nach 1945 eine Wiederbegegnung mit „Schlagobers“ verzögert haben. Erst 1964 entstand eine Produktion des Österreichischen Fernsehens mit dem Ballett der Wiener Volksoper und Gastsolisten vom Wiener Staatsopernballett (Choreografie: Dia Luca). 1976 kam es in Innsbruck (Choreografie: Alexander Meissner), 1995 in Baden (Choreografie: Bohdana Simova) heraus. Besonders hervorzuheben ist die „Schlagobers“-Version, die Karl Alfred Schreiner 2014 für das Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz gestaltete. Zuweilen dem (geänderten) Libretto gemäß chaotisch, zuweilen brillant – besonders die in einem Bassin in einer Schaumparty Agierenden –, war die als „Tanzkonfekt“ bezeichnete Fassung ein mehr als achtbares Geschenk an den Jubilar Strauss.

Dieselben Gründe mochten nach 1945 eine Wiederbegegnung mit „Schlagobers“ verzögert haben. Erst 1964 entstand eine Produktion des Österreichischen Fernsehens mit dem Ballett der Wiener Volksoper und Gastsolisten vom Wiener Staatsopernballett (Choreografie: Dia Luca). 1976 kam es in Innsbruck (Choreografie: Alexander Meissner), 1995 in Baden (Choreografie: Bohdana Simova) heraus. Besonders hervorzuheben ist die „Schlagobers“-Version, die Karl Alfred Schreiner 2014 für das Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz gestaltete. Zuweilen dem (geänderten) Libretto gemäß chaotisch, zuweilen brillant – besonders die in einem Bassin in einer Schaumparty Agierenden –, war die als „Tanzkonfekt“ bezeichnete Fassung ein mehr als achtbares Geschenk an den Jubilar Strauss.

Bloß „Visual Luxury“?

Ganz ohne Strauss-Jubiläum, allein verlockt von der Musik und der Köstlichkeit Schlagobers, hatte sich Ratmansky schon 1994 in Winnipeg mit einer Miniature erstmals dem Werk genähert. Mit der 2014 für Dresden entstandenen „Tanzsuite“ wandte er sich dann dem ersten Ballett zu, das Strauss für das Wiener Staatsopernballett geschaffen hat: der „Couperin-Suite“, die in der Choreografie von Kröller 1923 im Redoutensaal ihre Uraufführung hatte. Und nun also als amerikanische Erstaufführung die Auseinandersetzung mit dem abendfüllenden „Schlagobers“.

Die durchaus übelwollenden Wiener Rezensionen von 1924 im Sinn – Strauss verzichtete noch im selben Jahr unter dem Applaus der Schalk-Anhänger auf eine Verlängerung seines Direktionspostens –, fällt sofort der fast euphorische Grundton der Kritiken für das neue Ratmansky-Ballett auf. Für Macaulay, der den wenige Wochen davor an der Met gegebenen „Rosenkavalier“ noch im Ohr hatte, erwies sich die Musik des Balletts als „revelation“. Ratmanskys Tänze würden der harmlosen Geschichte Poesie verleihen und hätten darüber hinaus einen „tender appetite for frivolity“. Die vier Hauptpartien seien Herausforderungen im Virtuosentum ohne in ein Klischee zu fallen. Die Ausstattung von Mark Ryden sei Teil des Erfolgs. Triumphe feierte der auch in Wien bestens bekannte Daniil Simkin als Boy. Die Charakterpartien des Chef und des Doctor kreierte Alexei Agoudine, ein Absolvent der Ballettschule der Wiener Staatsoper. Insgesamt sei – so Marina Harss auf „DanceTabs“ – „Whipped Cream“ „light, frothy, and yet sophisticated“. Und Joan Acocella zu choreografischen Details im „New Yorker“: „Not since the death of Balanchine has anyone made a ballet routine so inventive.“ Also doch mehr als bloß „visual luxury“!

Die durchaus übelwollenden Wiener Rezensionen von 1924 im Sinn – Strauss verzichtete noch im selben Jahr unter dem Applaus der Schalk-Anhänger auf eine Verlängerung seines Direktionspostens –, fällt sofort der fast euphorische Grundton der Kritiken für das neue Ratmansky-Ballett auf. Für Macaulay, der den wenige Wochen davor an der Met gegebenen „Rosenkavalier“ noch im Ohr hatte, erwies sich die Musik des Balletts als „revelation“. Ratmanskys Tänze würden der harmlosen Geschichte Poesie verleihen und hätten darüber hinaus einen „tender appetite for frivolity“. Die vier Hauptpartien seien Herausforderungen im Virtuosentum ohne in ein Klischee zu fallen. Die Ausstattung von Mark Ryden sei Teil des Erfolgs. Triumphe feierte der auch in Wien bestens bekannte Daniil Simkin als Boy. Die Charakterpartien des Chef und des Doctor kreierte Alexei Agoudine, ein Absolvent der Ballettschule der Wiener Staatsoper. Insgesamt sei – so Marina Harss auf „DanceTabs“ – „Whipped Cream“ „light, frothy, and yet sophisticated“. Und Joan Acocella zu choreografischen Details im „New Yorker“: „Not since the death of Balanchine has anyone made a ballet routine so inventive.“ Also doch mehr als bloß „visual luxury“!

Es drängt sich somit die Frage auf: Wäre das, was für die USA recht ist, nicht für Wien billig? (Wiewohl für eine Wiener Edition der Wunsch nach einer stärkeren Annäherung an die Urfassung des Librettos von Strauss geäußert sei.)

PS

Vor einem Jahr – am 24. Juni 2016 – ist mit Hilde Längauer die wohl letzte noch am Leben gewesene Mitwirkende im Kröller’schen „Schlagobers“ im Alter von 102 Jahren verstorben. Als 13-jähriger Elevin war ihr 1927 die Rolle des Firmlings anvertraut worden, in ihrer späteren künstlerischen Laufbahn war sie Operettendarstellerin.

Zur Englischen Version: “Whipped Cream”: Suburban Dessert versus Imperial Confectionary?